Un lugar en el mundo

Un lugar multiplicado en el mundo

Si algo ha caracterizado la obra, e incluso la carrera artística, de Roberto Diago es la no comunión con un soporte único: planchas de zinc o metal, fragmentos de yute; madera, saco, lienzo, papel, cartulina, vídeo y backlights han desfilado ante nuestros ojos según las necesidades del proyecto que tenga en mente.

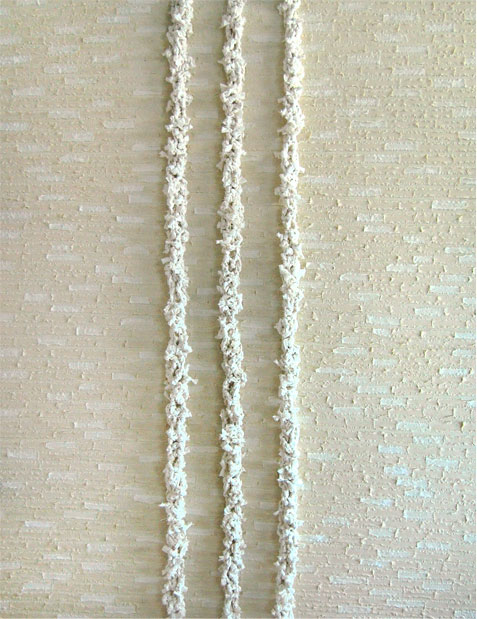

Y cuando pensamos que ya todo está visto pues viene con algo coherente y nuevo. Como sucede ahora. Diaguito apela esta vez a dos propuestas: apoyado en el minimal más clásico ha construido y dispuesto en serie idénticos cuadrados en lienzo cuyos sui generis bastidores consisten en ramitas bien cortadas y lijadas que se unen entre sí por unos flejes de tela acordes al color reinante en la composición. Así, puede construir una obra hasta el infinito o dejarla en una pequeña pieza, confiriéndole cierta gracia de original múltiple. La otra solución que Diago nos ofrece es el trabajo sobre madera (algo que no es nuevo en él), pero en esta ocasión la pintura o el trazo neoexpresionista se diluyen para dar paso a la tipicidad económica de la gráfica, en tanto línea y en tanto texto. Sus casas, árboles y aves constituyen incisiones (gramas) que ha hecho en la madera, convirtiendo a esta prácticamente en una matriz o taco para xilografía. Como si quisiera regar (reproducir) sus anhelos y certezas por doquier.

Cuando nos acercamos a las piezas nos asalta una certidumbre: Roberto Diago sabe tratar con los materiales. Es capaz de exprimir sus capacidades expresivas hasta la médula. Les hace convivir en una excelente tensión de fragilidad y solidez, de visualidad povera y cool. Lo bidimensional que pugna por abortar y se hace escultura. Él obliga a la materia a proyectar una visión de permanencia y provisionalidad sin restarle un ápice de belleza.

Con esta muestra se han desvanecido buena parte de sus fantasmas: chao, chao Boltansky. Bye, bye Basquiat. Adiós Antonia. Por otra parte, ha cedido sus derechos de vocero y tribuno. No logro ver las márgenes, ni la agresiva promiscuidad social; tampoco los temas raciales. Este Diago es más inclusivista. Acaso la manera de resolver los rostros delate sus obsesiones de siempre pero no más. Solo ahí.

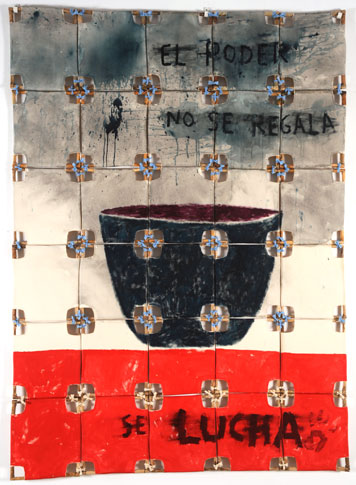

Es cosa del sentido común, y por supuesto de la sabiduría, exponer sus argumentos a partir de la observación del mundo más inmediato. Diago ha hecho exactamente lo mismo. En lugar de perderse en especulaciones o en viejos sofismas ha individualizado la noción del poder. La ha presentado como la encarnación de la voluntad personal, la ha traído a los predios de la moral (Si tú puedes, yo también), del supravivir, tal como Nietzsche la entendió. Pero mucho más interesante (y hasta herético a veces), si lo miramos desde la Filosofía, es el hecho de que ha dotado a la voluntad de razón, convirtiéndola en algo dosificable y domable. Arthur Schopenhauer lo resume como sigue: En el hombre, la voluntad, que es la natura naturans, consigue reflexionar.

Y este ejercicio comienza por elementos muy domésticos y cotidianos: la casa y el árbol como cimiento y resguardo. Cándido diría: debemos cuidar la huerta. Llámenle sabiduría oriental, africana pero también estoy hablando de dispositivos carísimos a la vocación de los poetas origenistas e incluso naturalmente- a buena parte de la segunda vanguardia cubana (Portocarrero, Amelia, Mariano), solo que en estas piezas de Diago la grama casi pura e idéntica, digamos que sobria, sustituye el arabesco y el barroquismo de aquellos.

Diago parece asentir ante las palabras de Lezama: en el centro de toda casa hay una estructura, un árbol que convierte lo real en sacramental, en germinativo. Casa y árbol como unidades fundantes, de donde emanan todas las fuerzas. Sitios adorables. Lugares en el mundo desde donde puede darse, además, la patá a la lata.

Elvia Rosa Castro

Obras

Yo, tú y el mar

Roberto Diago 2013Paz de tu alma

Roberto Diago 2013Para ti, un poco de amor

Roberto Diago 2013La fuerza de tu alma

Roberto Diago 2013Me gustas así

Roberto Diago 2012Dentro de mí

Roberto Diago 2012Si tú puedes yo también

Roberto Diago 2009Para llegar a ti

Roberto Diago 2009Sácame de aquí (detalle)

Roberto Diago 2009Eché raíces

Roberto Diago 2009S/T

Roberto Diago 2009El poder no se regala se lucha

Roberto Diago 2009Sácame de aquí

Roberto Diago 2009Artistas