Homenaje

Cubano spiritual

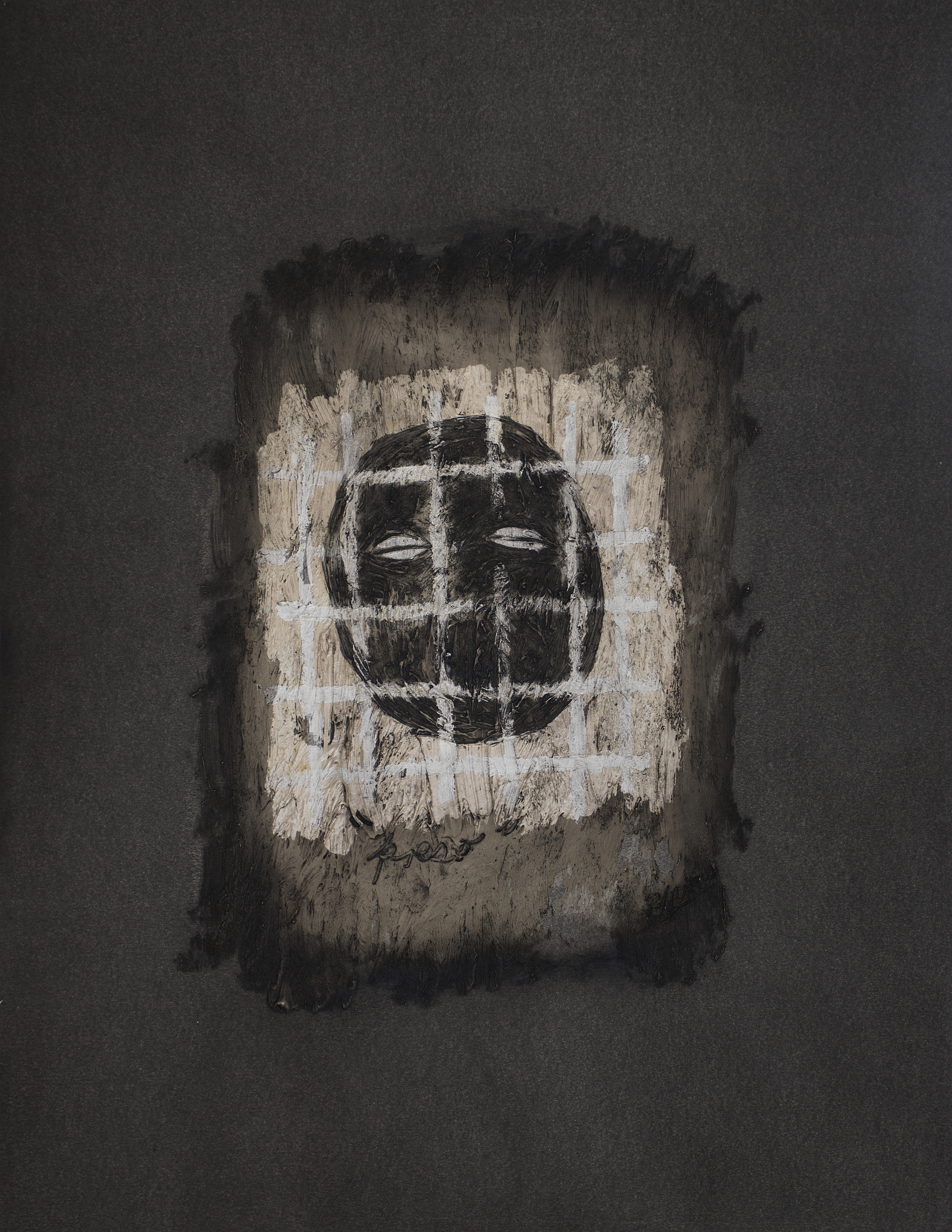

Los personajes que aparecen en la obra de Roberto Diago Durruthy hablan con el cuerpo, el gesto, el espacio cóncavo de los ojos que denotan la penetración que alguna vez blindó sus miradas. Hablan más alto que si tuvieran el don de la palabra, porque el lenguaje nace de las cicatrices del alma, de la dignidad que se levanta por encima de limitaciones y atavismos. En las series en que no aparecen representados como tal llegan sus esencias.

Pocos artistas cubanos poseen tal capacidad de condensación y síntesis expresiva para revelar el poder de la memoria y su imprescindible actualización. Desde que adoptó esa perspectiva al

comienzo de su trayectoria artística –recuérdese el impacto de icónica Clase de matemáticas (1999)-, maduró rápidamente al punto que en las dos últimas décadas ha logrado decantar el lenguaje para hacerlo más filoso, despejado y contundente, lo que equivale a decir más frontal, aun cuando despliega claves y mensajes cifrados que requieren del espectador una sensibilidad cultivada y la disposición a una apertura desprejuiciada.

Dicho sea esto último porque para aprehender la obra de Diago hay que desentenderse de tópicos, como el que pretende encasillarlo en el coto cerrado de la negritud. El negro está en su pintura, dibujo e instalaciones escultóricas, pero va más allá del atrincheramiento en el color de la píel y de la mera vindicación racializada.

Diago está más cerca de Frantz Fanon y su vocación resistente y emancipadora que de Marcus Garvey y la teoría del retorno. Más cerca de Nicolás Guillén que de Sedar Senghor, más próximo a la búsqueda del color cubano que apunta a la concientización del peso decisivo de los ancestros africanos, con la experiencia histórica a cuestas, en la construcción permanente de la identidad insular, que del poeta senegalés que en Querido hermano blanco formuló antinomias irreconciliables.

Cada concepto y metáfora encuentra sustento en realizaciones impecables; el oficio pictórico tiende puentes entre el equilibrio compositivo y la visualidad abrumadora, entre el foco hacia el que

dirige la pupila y el fondo abrasivo que casi siempre prevalece en los cuadros. La escultura que muestra también se mueve entre polos complementarios: de un lado, la totalidad poliédrica de la imagen; del otro, la develación de las partes en una operación que permite la reconstrucción del proceso de ensamblaje. Por demás, el dibujante se prodiga en una zona de la exposición, con su grafismo incisivo. Estamos ante una arista creativa de altísimo voltaje.

El artista ha querido rendir homenaje a su abuelo Roberto Diago Querol (1920 -1955), cuyo centenario conmemoramos, mediante la inclusión de un autorretrato y el retrato que de él pintó Loló Soldevilla. Diago Querol dejó una huella perdurable en la historia de las artes plásticas cubanas de la medianía del siglo pasado, legado del que todos somos deudores. Más allá del merecido y sentido tributo, la continuidad entre la obra de aquel y el Diago de hoy no solo es motivo inspirador, sino pauta para el enriquecimiento de nuestra experiencia.

Virginia Alberdi

La Habana, noviembre de 2020

Obras

De la Serie Paños Mágicos No.5

Roberto Diago 2019De la serie El Poder de tu alma

Roberto Diago 2013De la Serie La Piel que habla

Roberto Diago 2013Artistas