El jardín de la intolerancia

COMPRO DIAZEPÁN

Por Elvia Rosa Castro

Aimée García pertenece a una generación que emergió en la escena artística cubana en un período transitivo que se movía desde las creencias en las grandes utopías hacia una pérdida de fe o desencanto. Se trató de un período en extremo introspectivo en que el deslizamiento hacia nuevas creencias utópicas se apoyó en dos recursos formales básicamente: el pastiche y el autorretrato. El primero permitió esbozar comentarios sociales a través de imágenes legitimadas por la Historia del Arte, mientras que el segundo situaba al individuo más allá de la colectividad y patentaba al artista como autor de una obra donde a ratos se perdía la autoría a causa de los guiños intertextuales. Se trataba de un humanismo de nuevo tipo, en el cual el artista se ubicaba como protagonista y centro de contradicciones raciales, genéricas, domésticas, históricas, identitarias y sociales.

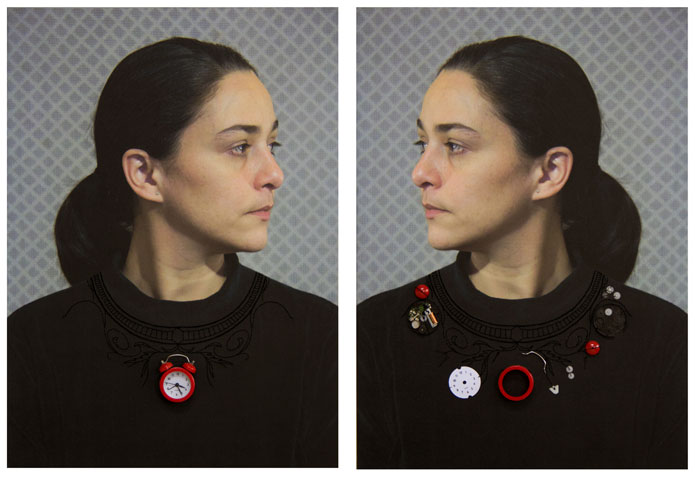

Aimée García no escapó a esta estrategia o coartada lingüística, sobre todo en el caso de la autorrepresentación, porque en esta artista la cita está diluida, no es tácita. El caso de ella es enigmático pues en su obra estamos frente a imágenes retinianas que guardan, paradójicamente, una intranquilidad inmensa lo suficientemente autobiográfica para ser legítima. Aimée ha preferido siempre la pintura, ese es su territorio, pero no duda en realizar grandes (o pequeñas) instalaciones de metal bordado. En otro período priorizó la fotografía, aunque siempre regresa al género pictórico con una misteriosa tensión entre mansedumbre y crueldad, hedonismo y perversión, fragilidad y espíritu robusto. Entre estas categorías se mueve toda su poética.

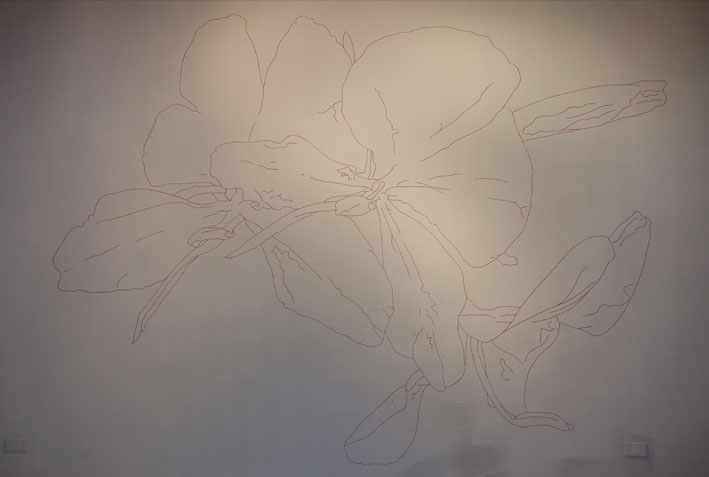

Si obviamos dos o tres piezas independientes (metales bordados), estamos ahora frente a la primera muestra personal en que Aimée García destierra el autorretrato, desaparece ella como objeto de representación evidente y asoma en una dimensión nueva. Se proyecta en las flores y se anula. Los títulos, que en este caso cobran una importancia excepcional, auspician la inversión del significado común que puede evocar una flor. En El jardín de la intolerancia (título de ascendencia chejoviana a más no dar) diferentes flores rojas ocupan el primer plano y casi toda la composición. La violencia y todas las alusiones ideológicas a que remiten el color rojo forcejean con la belleza y aparente nobleza de la flor. Esta, es evidente, no entiende, ahoga toda esperanza (el verde queda en segundo plano). Mata, como la rosa al ruiseñor. La consecuencia de tal ceguera aparece en Lluvia de ilusiones, una instalación que está compuesta por flores pintadas en escala de grises sobre piedras encontradas. Está claro que es una obra bella, pero la verdad es que no puede ser más cruel: la tiranía del rojo sofoca, frustra cualquier aspiración, que, de aparecer, te golpea con el recurso del guijarro. La disposición espacial de una y otra son consecuentes con una pauta ya tradicional en la artista: instalar la pintura, diseñar su puesta desde ella misma y no a posteriori.

En esta expo el sentido está dado, esencialmente, por el color: pudiera ser una paisajista cualquiera o quedarse en el mero decorativismo si no fuera por el rojo constante y aplastante de una instalación y el ensombrecimiento permanente de la otra. Desaparece la flor como terapia pues pierde la primacía de su esencia al uniformarse bajo un único tono. El discurso natural se vuelve político o, el discurso político es tan natural que valga la analogía.

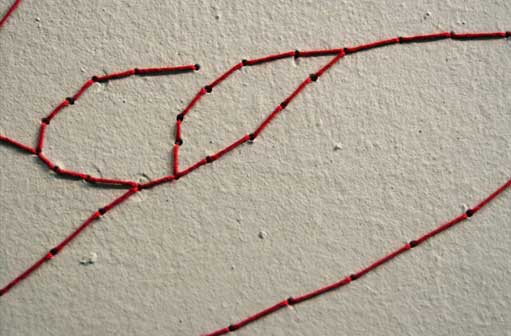

Al triunfalismo sobreviene la nadería, la grisura con pespuntes negros. Tal sería la realidad de un futuro. Por eso las flores, aún quietas, se agitan. Parecieran tumbas sin sosiego. Sin embargo, Aimée resuelve este sofoco existencial con la pieza Resguardos (metales bordados). Esta vez el soporte escogido por ella para bordar es el molde de un pullovito de niño que anuncia la salvación a través de la candidez e inocencia.

De esta manera, toda la muestra da la sensación de cumplir un ciclo, una vuelta. Se convierte en relato, en historieta con happy end.

Más no se llamen a engaño: la flor como recurso visual es puro pretexto al que puede sacarle mucha lasca (y los moldes también). Dueña absoluta del síndrome de lo oculto, siempre va a deslumbrar al visitante, pero será una fascinación, primero retiniana, que nos llena de cosquilleo, inquietante. Que deja en ascuas.

Obras

Marea

Aimee García 2012Lluvia de Ilusiones

Aimee García 2010El jardín de la intolerancia

Aimee García 2010Resguardo

Aimee García 2010Lluvia de ilusiones

Aimee García 2010Aferrada

Aimee García 2010El jardín de la intolerancia (detalle)

Aimee García 2010Lluvia de Ilusiones

Aimee García 2010Perversa

Aimee García 2004Artistas